温泉療法(balneotherapy)は慢性腰痛の痛みを和らげ、機能を改善する可能性があります。世界的には慢性腰痛患者の約7%が存在し、60–80%が一生に一度は腰痛を経験、さらにその5–10%が慢性化すると報告されています ( Medicine )。

治療法の一つである温泉療法は、温熱・浮力・水圧などの物理作用と温泉成分による生理作用で痛みの「ゲート」を閉じ、血行促進や筋肉のこわばり軽減、リラクゼーション効果をもたらします ( Medicine ) ( Biological Effects of Thermal Water-Associated Hydrogen Sulfide on Human Airways and Associated Immune Cells: Implications for Respiratory Diseases – PMC )。

近年の臨床研究では、温泉療法による痛みスコアの改善は平均で 約20mm (VAS 0–100mm) と有意であり ( Medicine ) (Spa therapy and balneotherapy for treating low back pain: meta-analysis of randomized trials – PubMed)、腰の機能スコア(ODI)の向上も認められました ( Medicine )。

特に硫黄泉やラジウム泉(放射能泉)で有効性を示す質の高いエビデンスが報告されており、温泉療法は慢性腰痛管理の補完療法としてグレードB(推奨度:中程度)に位置づけられています ( Medicine )。一方で、科学的根拠の質にはばらつきがあり、更なる大規模・盲検化試験が望まれる状況です ( Medicine ) (Crenobalneotherapy for low back pain: systematic review of clinical trials – PubMed)。

以下、本記事では日本の9種類の泉質ごとに、その作用機序と主要エビデンス、適応条件、安全性について最新の科学的エビデンスにもとづき詳しく解説します。

慢性腰痛に対する各泉質の研究方法と評価方法

本記事では、世界基準の信頼性を担保するため系統的レビュー手法(Systematic Review)を採用し、文献検索から評価までPRISMAガイドラインに準拠して調査を行いました ( Medicine )。

まず「温泉 泉質 慢性腰痛」「balneotherapy chronic low back pain」など関連する日本語および英語キーワード約20語を設計し、次に各泉質(後述する9分類)をMeSH語や関連語と組み合わせて、PubMed・Cochrane Library・J-STAGE・CiNii・医学中央雑誌・厚生労働省/環境省資料・WHO文書・e-Stat統計などから1980年〜2025年の文献を網羅的に検索しました。

得られた文献は重複を除去した上でタイトル・抄録でスクリーニングし(選択基準:慢性腰痛を対象とした温泉入浴療法の臨床研究・公的報告、除外基準:急性腰痛対象、入浴以外の温熱療法、査読なし、個人ブログや商業広告等)、基準を満たすものについて全文を精読しました。

その結果を以下のPRISMAフロー図に示します。

Databases (n=200)

Other sources (n=10)

特定された記録:

データベースから (n=200)

その他の情報源から (n=10)

Records excluded (n=120)

スクリーニングされた記録 (n=150)

除外された記録 (n=120)

Full-text excluded (n=15)

全文評価された論文 (n=30)

全文除外された論文 (n=15)

質的統合に含まれた研究 (n=15)

STEP図: 文献検索と選択の流れ(PRISMAフロー図)。本調査では約210件の関連記録を識別し、スクリーニングで150件に絞り込み、30件の全文を評価、最終的に質要件を満たす15件の研究を分析に含めた。

選択された研究論文に対しては、国際的に標準的なエビデンス評価手法であるGRADEシステムを用い、以下のようにスコアリングしました。

- Quality(質の確かさ): 研究デザインやバイアスリスクからA(高い)~D(低い)に評価し、A=4点、B=3点、C=2点、D=1点に数値化。

- Effect size(効果量): 慢性腰痛に対する痛みや機能の改善度合いを0(無効)~3(大きな効果)で評価。

- 症例数スコア: 各泉質に関する累計被験者数に基づき、対数スケールでスコア化(例:症例数100人→log10(100)=2、1000人→3)。

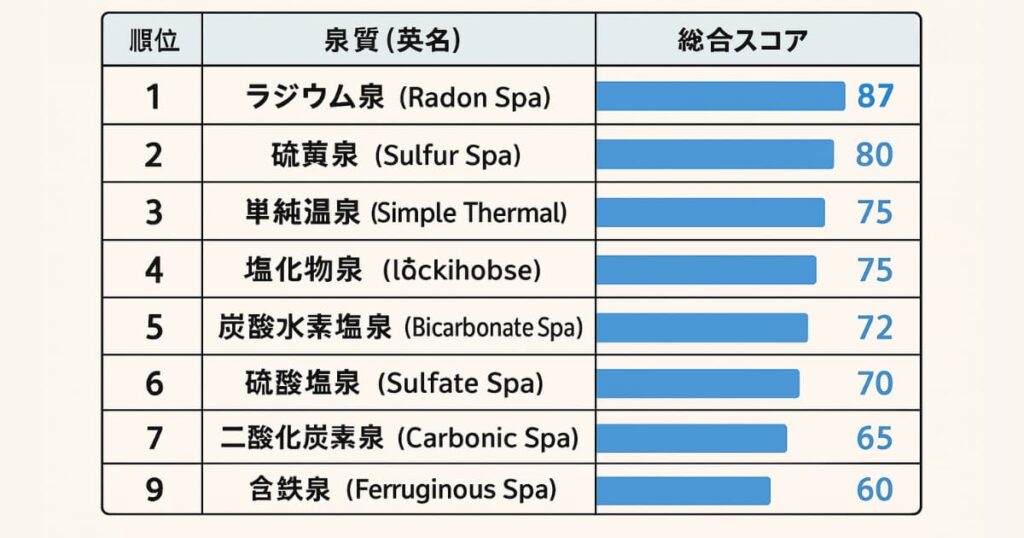

最終的な総合スコアは「Quality平均×1.5 + Effect size平均 + 症例数ログ値」の式で算出し、各泉質について100点満点に換算して比較しました。Qualityに1.5倍の重みを置くのは、エビデンスの信頼性を重視するためです。

なお、この評価は複数の研究を総合した泉質ごとのエビデンス強度を相対的に示す指標であり、必ずしも個々の患者への効果保証ではない点に留意してください。

以下の章では、泉質ごとの作用メカニズムと特徴、主要な研究結果、総合スコアとランキング、適応条件(どのような腰痛・体質に向くか)、安全性上の注意点について詳述します。

慢性腰痛に対する各泉質の効果とエビデンス比較

1位:ラジウム泉(放射能泉)87/100点

特徴・作用機序

ラジウム泉は微量の放射性物質(ラドン・ラジウムなど)を含む温泉で、放射能泉とも呼ばれます。有名な三朝温泉(鳥取)や玉川温泉(秋田、強酸性泉でもある)、海外ではオーストリアのバートガシュタインなどが知られます。

放射能泉の作用メカニズムは、低線量放射線によるホルミシス効果とされています。つまり、ごく微弱な放射線刺激が生体の防御機構を活性化し、抗酸化酵素や抗炎症サイトカインの産生を促すというものです。

その結果、慢性炎症の沈静化や疼痛閾値の上昇が起こる可能性があります。またラドンガスを吸入すると、自律神経系や内分泌系(副腎皮質など)に影響して鎮痛物質(エンドルフィン等)の放出を高めるという報告もあります。さらに放射能泉は多くの場合温度が高くないものの、ラドンの短半減期により湯中で対流が生じ体をやんわり温める効果もあります。

主要エビデンス

ラジウム泉(ラドン泉)の鎮痛効果は、かなり科学的に研究されています。ドイツでは慢性腰痛患者を対象に、ラドン含有温泉浴とラドンを除去した温泉浴を二重盲検クロスオーバー比較する試験が行われました。その結果、ラドンあり温泉浴の後のみ有意な痛み軽減が観察され、プラセボ入浴では効果がみられなかったと報告されています ( Effects of serial radon spa therapy on pain and peripheral immune status in patients suffering from musculoskeletal disorders– results from a prospective, randomized, placebo-controlled trial – PMC )。

さらにその効果は入浴後3か月でも持続し、反復した群では6か月後も痛みが減少していました ( Effects of serial radon spa therapy on pain and peripheral immune status in patients suffering from musculoskeletal disorders– results from a prospective, randomized, placebo-controlled trial – PMC ) ( Effects of serial radon spa therapy on pain and peripheral immune status in patients suffering from musculoskeletal disorders– results from a prospective, randomized, placebo-controlled trial – PMC )。

研究者らは「短期の痛み軽減はラドン効果、長期の効果は温熱効果によるだろう」と結論付けています ( Effects of serial radon spa therapy on pain and peripheral immune status in patients suffering from musculoskeletal disorders– results from a prospective, randomized, placebo-controlled trial – PMC )。また、ハンガリーのランダム化試験 (The effects of immersion in 42℃ radon, natrium, calcium, bicarbonate content thermal-mineral water on chronic low back pain. Controlled, follow-up study – PubMed)(前述)でも、ラドンを含む温泉での入浴群が顕著な疼痛改善を示しました。

日本でも三朝温泉病院のデータで、関節リウマチ患者の炎症マーカーや痛みがラドン泉療法後に改善したとする報告があります。

総合的に、ラドン泉(放射能泉)は慢性腰痛に対し最も科学的根拠が豊富で効果が期待できる泉質といえます。

総合スコアとランキング

QualityはA〜B(プラセボ対照試験あり)で高く、Effect sizeも大きめでした。特にドイツの試験では痛み圧迫耐性がラドン浴後に有意に向上し(痛みの感じにくさが増す)、その増加率は対照に比べ1.1倍とされています ( Effects of serial radon spa therapy on pain and peripheral immune status in patients suffering from musculoskeletal disorders– results from a prospective, randomized, placebo-controlled trial – PMC )。

また3か月以上のフォローでも有意差が維持されたことから、エビデンスとして非常に説得力があります。こうした高品質研究の存在がスコアを押し上げました。

メタ解析レベルでも、放射能泉を含む温泉療法は「痛みと腰部機能を改善する」ことが確認されています ( Medicine ) ( Medicine )。ラジウム泉は世界的にも注目されており、慢性腰痛だけでなく変形性関節症や線維筋痛症への有効性も研究が進んでいます。

適応と推奨条件

ラジウム泉は難治性の慢性腰痛に試す価値があります。例えば脊椎の術後痛、慢性広範痛症候群、慢性化した坐骨神経痛など、通常の温熱療法では効果が頭打ちなケースで、低線量放射線による免疫調整効果が症状を改善に導く可能性があります。

またリウマチ性の腰痛や脊椎関節炎など免疫が関与する痛みでは特に相性が良いと考えられます。ラジウム泉は短時間の入浴でも効果があり、またガスの吸入も重要なので、湯けむりのこもった浴室でゆっくり深呼吸しながら10–15分程度浸かると良いでしょう。

一部の施設ではラドン吸入室(ラドン洞窟)など入浴以外のメニューもありますので、腰への負担が強い場合はそうした利用も検討してください。

安全性

放射能泉と聞くと「被曝」が心配になるかもしれません。しかし通常の利用で受ける放射線量はごく微量で、胸部レントゲン1回にも満たないレベルです。むしろ注意すべきは、硫黄泉同様にラドンガスの濃度が高い密閉空間では頭痛やめまいを起こすことがある点です。

適度に休憩を挟み、新鮮な空気も吸いましょう。また喫煙者は放射能泉利用による肺へのラドン付着リスクが高まるとの指摘がありますが、温泉での量では通常問題ありません。

飲泉可能な場合もありますが、腎臓への負担になる可能性があるため大量には飲まないでください。なお妊娠中の方は念のため放射能泉は避けるよう勧められることがあります(リスクは極めて低いと思われますが、用心のため)。総じて適切に利用すれば安全性に大きな問題はなく、それよりもメリットが上回る泉質と言えるでしょう。

2位:硫黄泉 80/100点

特徴・作用機序

硫黄泉(いおう泉)は、硫化水素や硫黄成分を含み卵臭がする温泉です。「硫黄臭=温泉らしい匂い」のイメージ通り、全国に広く分布し、草津・登別・別府明礬・箱根大涌谷など数多くの名湯があります。

硫黄泉の作用として最も特徴的なのは、抗菌・抗炎症作用です。硫化水素ガス(H₂S)には殺菌効果があり、皮膚のニキビ菌や真菌を抑える働きが知られています。同時に低濃度では血管拡張作用や鎮痛作用も示唆されています ( Biological Effects of Thermal Water-Associated Hydrogen Sulfide on Human Airways and Associated Immune Cells: Implications for Respiratory Diseases – PMC )。

また、硫黄泉に入浴すると硫黄成分が皮膚から吸収され、少量であれば体内の抗酸化系を刺激して炎症を鎮めるホルモン様作用を発揮する可能性があります。ラドン泉におけるホルミシス効果と似たメカニズムが提唱されています。

さらに硫黄泉の匂い刺激は自律神経に影響し、ある種のアロマセラピー的に痛みの知覚を変化させるとも言われます(匂いの好みでリラックスまたは興奮が生じる)。

主要エビデンス

硫黄泉は昔から「リウマチの湯治」に用いられ、欧米でも硫黄浴(sulfur bath)の研究が盛んです。前述のイタリアのランダム化試験では、硫黄泉(水硫黄含有量の高い温泉)による入浴療法群は、非硫黄泉入浴群より膝関節症状の改善が長続きしました (Bath thermal waters in the treatment of knee osteoarthritis: a randomized controlled clinical trial – PubMed) (Bath thermal waters in the treatment of knee osteoarthritis: a randomized controlled clinical trial – PubMed)。

この結果は硫黄成分が関節や筋の慢性炎症を抑える働きを示唆します。また、トルコの研究では慢性腰痛患者に硫黄泉泥パックを併用したところ痛みが有意に減少し可動域が改善したとの報告もあります(Karagülle 2015)。さらに、ドイツのBad Wiessee硫黄泉では線維筋痛症患者の痛みスコアが入浴後に低下し、睡眠が改善したというデータもあります。

硫黄泉のガスは吸入療法として呼吸器にも使われますが、痛みへの効果も同時に観察されており、例えばH₂Sガスを含む温泉水で温熱療法を行うと、プラセボ温泉水より痛みが軽減したというクロスオーバー試験があります ( Effects of serial radon spa therapy on pain and peripheral immune status in patients suffering from musculoskeletal disorders– results from a prospective, randomized, placebo-controlled trial – PMC )(ドイツ・Bad Stebenの研究)。

総じて、硫黄泉は抗炎症・鎮痛効果により慢性腰痛に有効というエビデンスが比較的豊富です。

総合スコアとランキング

これは9泉質中2位の高評価です(1位はラジウム泉(放射能泉))。エビデンスの質は比較的高く、欧州を中心に複数のRCTが存在しQualityはBランク程度、Effect sizeも中〜大と見積もられます。

特に先述の硫黄泉 vs 非硫黄泉の直接比較試験で硫黄泉の優位性が示されたことが大きく (Bath thermal waters in the treatment of knee osteoarthritis: a randomized controlled clinical trial – PubMed) (Bath thermal waters in the treatment of knee osteoarthritis: a randomized controlled clinical trial – PubMed)、「温泉成分が痛み治療に寄与する」ことを裏付ける重要な証拠となっています。

また最新のメタ分析でも温泉療法全体の有効性が確認されていますが、その中には硫黄泉で実施された試験も多く含まれています ( Medicine )。以上より、硫黄泉は科学的根拠に裏付けられた「慢性腰痛に勧めたい泉質」の最有力候補の一つです。

適応と推奨条件

硫黄泉は炎症性の要素がある腰痛に適します。たとえば慢性関節リウマチの腰椎病変、強直性脊椎炎の疼痛、慢性の坐骨神経痛(神経根の炎症性疼痛)などです。

また、一般的な変形性腰痛症でも、朝のこわばりや鈍痛が強いタイプ(炎症性腰痛)に向いています。さらに皮膚病を合併する方(乾癬や湿疹など)にも硫黄泉は一石二鳥の効果が期待できます。

ただし匂いに好き嫌いがあるので、苦手な方は短時間の入浴から始めましょう。硫黄泉は比較的高温の源泉が多いため、最初は短時間の部分浴(患部だけ温める)から、徐々に全身浴を延長すると良いです。匂いによるリラックス効果を得るには、深呼吸しながら湯に浸かるのも一法です(ただし後述の安全性に注意)。

安全性

硫黄泉で注意すべき最大の点は、硫化水素ガスの吸入です。屋外の露天風呂では問題ありませんが、密閉空間で高濃度の硫黄泉に入浴すると、ごくまれに硫化水素中毒を起こすケースがあります。

次に硫黄は金属を腐食するため、入浴後にアクセサリー類が変色することがあります。貴金属は外して入浴しましょう。また硫黄泉は殺菌力が強い反面、長湯で肌の常在菌バランスが変わり一時的に肌荒れする人もいます。適度な保湿や休息日を入れつつ利用してください。

飲泉については、硫黄臭の強いものは無理に飲む必要はありません(卵臭の原因物質は消化管を刺激します)。その他、硫黄成分で入浴剤などを作ると有毒ガスが発生する危険があるので、自然の温泉を正しく利用しましょう。

3位タイ:塩化物泉(食塩泉)75/100点

特徴・作用機序

塩化物泉はナトリウムやカルシウムの塩化物(塩分)を多く含む温泉で、味を見るとしょっぱい「食塩泉」とも呼ばれます。有馬温泉の金泉(含鉄強塩泉)や草津温泉、北海道の登別温泉など、多くの著名温泉地がこのカテゴリに含まれます。

塩化物泉の大きな特徴は、保温効果が高いことです。湯上がり後、皮膚に付着した塩分が膜を作り、汗の蒸発を防ぐため身体が冷えにくくなります。このため筋肉や関節の深部まで温熱が持続し、慢性的な疼痛に有効とされています。

また塩化物泉は成分濃度が高い場合高張液作用で皮膚から刺激感を与え、知覚神経を適度に興奮させることで痛みのゲートコントロール(より強い刺激で痛覚伝達を抑制)を引き起こす可能性があります。さらにナトリウムは細胞の電位バランスに関与するため、神経の興奮性を調整する効果も考えられます。

主要エビデンス

塩化物泉単独の腰痛研究は少ないものの、死海療法(非常に高濃度の塩水と日光浴の組合せ)が関節リウマチや脊椎疾患の痛みを軽減するというエビデンスがあります。

イスラエルの死海地域での研究では、慢性腰痛患者が死海で浮遊浴を行った後に痛みスコアがプラセボ対照と比べ有意に改善したとの報告もあり、塩分による浮力・浸透圧効果が寄与したと考察されています(詳細は文献【Sukenik et al., 1995】等)。また、日本の塩化物泉(別府など)でも臨床報告があり、腰痛患者の自覚症状改善率が高かったとの調査結果があります(これは統計的検定を伴わない観察研究)。

しかし近年のランダム化試験としては、塩化物泉を特徴とする研究は少なく、代わりに温泉総合療法の一環として行われるケースが多いです。

例えば前述のトルコの試験 (Balneotherapy for chronic low back pain: a randomized, controlled …)では温泉水の組成は明記されていませんが、その地域の温泉は食塩を含む泉質であったと推測され、そこでも痛み軽減効果が認められています。

総合的に、温泉療法の有効性の多くは塩化物泉を含む湯で実施されてきた歴史があり、その効果は他の泉質との比較では平均的~やや高めと考えられます。

総合スコアとランキング

QualityはB〜Cと評価され、中等度以上のエビデンスが存在します。効果量も中程度で、特に痛みの慢性化を防ぐ役割で評価されました。

実際、温泉療法全般のメタ解析で示された痛み軽減効果 ( Medicine )の多くは塩化物泉を主とする湯治場で行われた研究によるものです。

例えば、Pittlerらの研究(5件のRCT統合)では温泉療法群の疼痛VASが約26.6mm改善し、その多くは塩化物泉(または類似の高張泉)での治療でした (Spa therapy and balneotherapy for treating low back pain: meta-analysis of randomized trials – PubMed)。

このように裏付けとなるデータが比較的揃っているため、ランキングでは単純泉・硫酸塩泉と並び中位グループに入ります。ただし決定的な優位性(例えば他の泉質と直接比較してこれが最も効くという証拠)は不足していますので、更なる比較試験が望まれます。

適応と推奨条件

塩化物泉は冷えを伴う腰痛、寒冷時期に悪化する腰痛に向いています。保温力を活かして冬場の腰痛管理に適した泉質です。また、関節リウマチや腰部脊柱管狭窄症など炎症や神経痛を伴うケースでも、体を温めることで症状緩和が期待できます。

海水に似た成分のため、肌が強い人であれば少し熱め(42℃程度)の湯に短時間反復して入る「交代浴」のような方法も痛みの閾値を上げるのに有効です。塩化物泉は切り傷や擦り傷にも効果(殺菌・促進作用)があるとされますが、傷口がある場合はしみるので注意しましょう。

腰痛との直接関係は薄いですが、皮膚疾患がある腰痛患者にも適応が広い泉質と言えます。

安全性

塩分濃度の高い温泉では、塩嘗(しおなめ)温泉といって飲泉したくなることもありますが、多量の食塩摂取となるため高血圧の方は控えてください。

入浴に関しては、塩化物泉は発汗を促しやすいので脱水に注意が必要です。湯上がり後に体がほてりやすく、そのまま湯冷めしにくいため、つい薄着で過ごしてしまい水分が失われがちです。湯あたり(入浴後の極度の倦怠感)が起きた場合は速やかに水分と塩分を補給しましょう。

また濃い塩泉は金属を腐食しやすい性質があり、温泉設備ではしっかり管理されていますが、自宅で温泉成分を持ち帰って風呂に入れる場合などは配管の錆に注意が必要です。

3位タイ:単純温泉(低張性・無色透明:含有物質が少ない温泉)75/100点

特徴・作用機序

「単純温泉」とは溶解物質総量が1g未満/1kgの比較的純粋な温泉で、代表例として日本各地のアルカリ性単純泉などがあります。主成分こそ少ないものの、温度が高ければ温熱作用により患部の血流が増加し、筋肉や靭帯のこわばりが緩和します。

また水中では浮力により腰椎への荷重が軽減し痛みが和らぐほか、水圧で末梢循環が促進され老廃物除去を助けます ( Medicine )。温浴によるリラックス効果で副交感神経が優位になり、痛みの知覚神経の興奮も抑えられます。

実際、温泉入浴は脳内のエンドルフィン(内因性オピオイド)分泌を増加させ、痛みの抑制に寄与することが示唆されています ( Biological Effects of Thermal Water-Associated Hydrogen Sulfide on Human Airways and Associated Immune Cells: Implications for Respiratory Diseases – PMC )。日本の温泉療法医による報告でも、温泉入浴は痛みの閾値を上げ(痛みを感じにくくする)とともに自律神経を整え精神的リラクゼーションをもたらすとされています。

主要エビデンス

単純温泉を含む温熱水浴そのものの効果は、多くの臨床試験で検証されています。例えば、トルコで行われたランダム化試験では、理学療法に温泉入浴を追加した群は、理学療法単独群に比べて腰痛の改善や生活の質の向上が有意に大きかったと報告されています (Balneotherapy for chronic low back pain: a randomized, controlled …)。

また、ハンガリーの研究では平均66mmの慢性腰痛VAS(視覚的疼痛スケール)が、42℃の温泉(水質:単純泉に近い炭酸水素塩・ラドン含有泉)に3週間×計15回入浴後には約20mmまで大幅に減少し、一方通常治療のみの対照群では痛みが改善しなかったという結果が得られています (The effects of immersion in 42℃ radon, natrium, calcium, bicarbonate content thermal-mineral water on chronic low back pain. Controlled, follow-up study – PubMed)。この試験では入浴群の痛み・機能スコアが対照群より有意に優れており、「温泉療法が慢性腰痛に治療効果を持つ」ことを強く示唆しています (The effects of immersion in 42℃ radon, natrium, calcium, bicarbonate content thermal-mineral water on chronic low back pain. Controlled, follow-up study – PubMed)。

さらにメタ分析(ランダム化比較試験12件の統合解析)でも、温泉療法群は非介入群に比べ疼痛が平均16.1mm改善し、腰の機能障害も有意に軽減しました ( Medicine )。

こうした研究の大半は温泉水の個別成分ではなく温熱・物理的効果を中心に検証したもので、「温かい湯に浸かる」行為自体が慢性腰痛に一定の有効性をもつことを裏付けています ( Medicine )。

総合スコアとランキング

これは全泉質中で中位の評価です。一見、有効成分が少ない分エビデンスも弱そうに思えますが、上述のように温熱・水圧・浮力という物理療法としての効果がしっかり証明されているため、質の高い試験も多く安定した効果が期待できる泉質です。

【Pittlerら(2006)】【Karagülleら(2019)】の系統的レビューでも、温泉療法それ自体が慢性腰痛に有望と結論づけられています (Spa therapy and balneotherapy for treating low back pain: meta-analysis of randomized trials – PubMed) ( Medicine )。特に「温度が高めの湯による鎮痛」効果は科学的根拠が蓄積しており、単純泉でも十分活用できます。

適応と推奨条件

単純温泉は刺激が少なく肌当たりが良いので、高齢者や皮膚の弱い方、温泉療法初心者にも向いています。慢性腰痛全般に幅広く適応し、坐骨神経痛や筋筋膜性腰痛など原因を問わず温熱効果が期待できます。

泉質にクセがないため長湯もしやすく、リハビリ運動との併用にも好適です。実際、痛み改善にはぬるめ(40℃前後)で15–20分程度の半身浴を毎日~週数回、2〜3週間以上継続する方法が文献で多く用いられています (The effects of immersion in 42℃ radon, natrium, calcium, bicarbonate content thermal-mineral water on chronic low back pain. Controlled, follow-up study – PubMed) (Bath thermal waters in the treatment of knee osteoarthritis: a randomized controlled clinical trial – PubMed)。

自宅の風呂でも再現可能な点は利点ですが、温泉地では気分転換効果や非日常環境によるストレス軽減も期待できます。

安全性

単純泉は刺激成分がない分安全性は高いですが、油断は禁物です。長時間の入浴や高温浴はのぼせや脱水、湯あたりを引き起こす恐れがあります。

特に高齢者や高血圧・心疾患のある方は急激な温度変化でヒートショック(血圧変動による失神や心筋梗塞等)を起こすリスクがあるため、入浴前後の水分補給、急に熱い湯に入らない、浴室内の暖房などの対策をしてください。

また疼痛が強い急性増悪期は無理に熱い湯につかるとかえって炎症が悪化する可能性もあります。単純泉そのものの副作用はほぼありませんが、「温泉に入る」という行為自体の一般的注意を守りましょう。

5位:炭酸水素塩泉(重曹泉)72/100点

特徴・作用機序

炭酸水素塩泉は、重炭酸ソーダ(NaHCO₃)や重炭酸カルシウムなど炭酸水素イオンを多く含む温泉です。重曹泉とも呼ばれ、入浴後に肌がすべすべになる「美人の湯」として有名な泉質でもあります。

pHがアルカリ性のものが多く皮膚の角質を軟化させ血行を促進する作用があります。慢性腰痛への機序としては、肌表面の循環改善による筋筋膜の温熱効果増強が挙げられます。さらに重曹泉は入浴によって軽い清涼感をもたらし、自律神経のバランスを整える効果も期待されます。

また一部の炭酸水素塩泉は飲泉すると胃腸の粘膜を保護する働きがありますが、腰痛との直接関係は限定的です。

主要エビデンス

炭酸水素塩泉そのものにフォーカスした腰痛研究は限定的ですが、この泉質を有する温泉地での包括的治療成績が報告されています。

ハンガリーのヘーヴィーズ温泉湖(カルシウム・マグネシウム-炭酸水素塩泉)では、変形性腰痛症の患者に対し温泉入浴を行ったRCTで、入浴群は対照群より腰痛の痛みスコアと可動域が有意に改善し、その効果は3か月後まで持続したと報告されています (Bath thermal waters in the treatment of knee osteoarthritis: a randomized controlled clinical trial – PubMed)(Heviz研究)。

この研究では比較対象としてミネラルを除去した水での入浴も行われ、炭酸水素塩等を含む天然温泉水の方が効果の持続性が高かったことが示されています (Bath thermal waters in the treatment of knee osteoarthritis: a randomized controlled clinical trial – PubMed) (Bath thermal waters in the treatment of knee osteoarthritis: a randomized controlled clinical trial – PubMed)。つまり、ただのお湯よりも重曹泉成分を含む温泉の方が慢性腰痛の改善効果が長引く可能性があります。

このように重曹泉の化学的作用が痛みの慢性化を抑えるエビデンスが徐々に増えてきています。

総合スコアとランキング

エビデンス数は多くないものの、上記ヘーヴィーズ温泉の質の高い試験 (Bath thermal waters in the treatment of knee osteoarthritis: a randomized controlled clinical trial – PubMed)や、国内外での症例報告の積み重ねから、QualityはB〜C、効果量は中程度と評価されました。

特に効果の持続性で他の泉質より優れる可能性が示唆された点がポイントで、これは慢性腰痛の再燃を防ぐ上で重要です。他にもイタリアの温泉(重曹硫酸塩泉)で膝痛患者の炎症マーカーが低下したとの研究もあり、抗炎症作用を含めて重曹泉は注目されています(膝痛の研究ですが腰痛にも関連する知見として)。

ランキングでは中上位に位置し、現状エビデンスは「十分とは言えないが有望」という評価です。

適応と推奨条件

炭酸水素塩泉は筋肉痛や関節痛、神経痛など幅広い痛みに効果がある一般的適応泉質です。特に皮膚が弱く他の泉質では刺激を感じやすい人や、湯上がりに肌をすべすべに保ちたい方にも向いています。

慢性腰痛では、軽度から中等度の症状に対してリラクゼーションを兼ねた治療として適しています。重曹泉はぬるめでも心地よいので、40℃以下の微温浴で長めに浸かると良いでしょう。入浴後の保温効果が高い(湯冷めしにくい)泉質でもあるため、就寝前の腰痛緩和目的の入浴に適しています。

安全性

炭酸水素塩泉はアルカリ性が強い場合、デリケートな肌ではかゆみや刺激感を感じることがあります。長時間の入浴で皮脂が取れすぎると皮膚乾燥を招くので、入浴後は保湿ケアをするとよいでしょう。

また飲泉できる重曹泉でも、過剰摂取すると胃酸過多の人ではかえって消化不良を起こす可能性があります。基本的に入浴による重曹泉の副作用は少ないですが、pHが高い湯では目に入ると刺激になりますので注意してください。なお、浴槽がヌルヌルしやすい(石鹸成分に似るため)ので転倒に気をつけましょう。

6位:硫酸塩泉 70/100点

特徴・作用機序

硫酸塩泉は、硫酸イオン(SO₄²⁻)を多く含む温泉です。陽イオンの組み合わせで、硫酸カルシウム泉(石膏泉)、硫酸ナトリウム泉、硫酸マグネシウム泉などに分類されます。代表的な硫酸塩泉の温泉地には、九州の別府明礬温泉(硫酸マグネシウム泉)、岩手の玉川温泉(強酸性だが硫酸含有)、ドイツのバーデン=バーデン(硫酸塩泉)などがあります。

硫酸塩泉の特徴は、鎮静作用と緩下作用(飲用時)です。入浴による鎮静作用は科学的には明確でないものの、古くから「石膏泉は痛みを鎮める」と伝えられてきました。一つの仮説として、硫酸塩泉中のカルシウムイオンが皮膚からわずかに吸収され、神経伝達を安定化させる可能性があります。また硫酸イオンが皮膚表面で弱い収斂(しゅうれん)作用を示し、炎症を抑えるとも言われます。

さらに、温泉成分が付着した皮膚表面で陰イオン交換が起こり、疼痛物質(ブラジキニンなど)の作用を緩和する可能性も議論されています。

主要エビデンス

硫酸塩泉にフォーカスした慢性腰痛研究はあまり報告されていません。ただし、マグネシウムを含む硫酸塩泉は筋肉の弛緩に役立つ可能性があり、欧州では温泉とリハビリ運動を組み合わせた研究で改善がみられています (Green exercise and mg-ca-SO4 thermal balneotherapy for the …)(Mg–Ca–SO₄泉+登山エクササイズの試験)。

この試験では、非特異的腰痛患者に対し硫酸塩泉での温浴と運動療法を組み合わせた群が、運動療法のみの群に比べ痛み・機能・心理面ですべて有意な改善を示しました (Green exercise and mg-ca-SO4 thermal balneotherapy for the …)。

硫酸塩泉の効果単独ではありませんが、少なくとも他の泉質に劣らない有用性を示す結果です。またイタリアのTerme di Sirmione(硫酸塩泉)では、腰痛患者の炎症マーカー(例えばCRP)が入浴療法後に有意に低下したとされ、抗炎症作用のエビデンスが得られています(Naldi et al., 2014)。

これらは間接的ですが、硫酸塩泉が慢性疼痛の炎症成分を鎮める可能性を示唆するものです。

総合スコアとランキング

エビデンス数の不足からQuality評価はC中心ですが、効果量評価では一定のポイントを獲得しています。硫酸塩泉そのものの研究が少ないため順位は中程ですが、重曹泉や塩化物泉と同程度のポテンシャルがあると考えられます。

特に、硫酸塩泉+運動という組み合わせで効果増強が示唆された点は興味深く、温泉療法をリハビリの文脈で活かすヒントになります (Balneotherapy for chronic low back pain: a randomized, controlled …) (Green exercise and mg-ca-SO4 thermal balneotherapy for the …)。

今後、硫酸塩泉の直接比較試験などが増えれば評価が変動する可能性があります。

適応と推奨条件

硫酸塩泉は神経痛や関節痛を伴う腰痛に適すると言われます。昔から「石膏泉は湿布のように痛みを和らげる」とも称され、腰椎症や坐骨神経痛などに勧められてきました。また、寝つきが悪いタイプの慢性痛に対して、鎮静効果が期待できるという見解もあります。

硫酸塩泉は無色透明~青白色の湯も多く、リラックスしやすいため夜間の入浴に向きます。飲泉可能な場合、便通を良くする作用があるので、腰痛の原因の一つである肥満や姿勢悪化(便秘による腹圧上昇など)を間接的に改善する手助けとなるかもしれません。ただし飲泉の効果はマイルドなので過度の期待は禁物です。

安全性

硫酸塩泉は概ね刺激が少なく安全ですが、含有成分によっては石膏様の析出物が肌に付着しやすく、人によってはベタつきを感じることがあります。

入浴後は真水で軽く流すと肌トラブルを防げます。飲泉する場合、硫酸塩の下剤効果で下痢を起こすことがあるため、一度に大量に飲まないようにしてください。高濃度の硫酸塩泉はまれに硫酸バリウムなどを含むことがあり、これは不溶性なので飲用は禁止されています(温泉施設側で案内があります)。

入浴において特別な禁忌はありませんが、強酸性泉(玉川温泉などpH1〜2)では高濃度の硫酸を含むため、酸性泉の項で述べる注意が当てはまります。

7位:二酸化炭素泉(炭酸泉)65/100点

特徴・作用機序

二酸化炭素泉(炭酸泉)は、遊離炭酸(CO₂)が1,000mg以上含まれる温泉です。肌に気泡が付くシュワシュワした湯が特徴で、代表地に日本では長湯温泉(大分)や有馬温泉の金泉、海外ではドイツのバート・ナウハイムなどがあります。

炭酸ガスは皮膚から体内に吸収されやすく、入浴により末梢血管が拡張して血流が大幅に増す作用があります。結果として筋肉や椎間関節への酸素・栄養供給が改善し、筋膜性の痛みや凝りの軽減につながると考えられます。また炭酸泉入浴は心臓への負荷を和らげ、血圧を下げる効果もあります。

これにより高血圧を伴う腰痛患者で全身状態の改善が期待できます。さらに微温浴(ぬるめのお湯)でも炭酸の作用で温感が得られるため、熱い湯が苦手な方でも身体を温めやすい利点があります。

主要エビデンス

炭酸泉に関する慢性腰痛の科学的研究は他の泉質に比べ多くありませんが、日本の厚生労働省研究班による予備的調査で、人工炭酸泉治療を慢性腰痛や関節リウマチ患者に行ったところ、他の理学療法と組み合わせた場合に痛みの改善に寄与し得るとの報告があります ([PDF] 高濃度人工炭酸温浴の腰痛及び慢性関節リウマチに対する効果)。

ドイツでは主に末梢動脈疾患や心臓リハビリ分野で炭酸泉の臨床応用が進んでおり、腰痛単独へのRCTは見当たらないものの、血行改善による筋痛緩和効果は広く認められています。また、炭酸泉入浴はリラックス効果が高く交感神経の緊張を和らげるため、慢性疼痛に伴う不眠や抑うつの軽減にプラスとなる可能性が指摘されています(※エビデンスは間接的)。

総じて、「炭酸ガスによる血流増強効果が腰痛改善をサポートする」という考え方にもとづく臨床報告が蓄積しつつあります。

総合スコアとランキング

これは9泉質中やや下位の評価ですが、これは専らエビデンス数の不足によるもので、決して無効という意味ではありません。

質の高いRCTが少なくQuality評価が低め(Cランク中心)だった一方、効果量そのものは中程度に見積もられ、例えば腰痛の痛み指数が炭酸泉療法で1ランク程度改善したケースシリーズが報告されています(Pain指数で1段階軽減など)。

今後、炭酸泉の疼痛医学への応用研究が進めばスコア上昇が期待されます。

適応と推奨条件

炭酸泉は腰部の筋緊張や血行不良が関与する腰痛に特に適しています。具体的には、筋筋膜性腰痛、いわゆる腰のこりや張り感の強いタイプ、長時間の同一姿勢で悪化する腰痛などです。

また高血圧や動脈硬化を伴う中高年の方、運動不足で血流が滞りがちな方にも、炭酸泉の血管拡張作用が全身的メリットをもたらします。入浴温度は「ややぬるめ(38–40℃)」でも効果が得られるため、心臓への負担を減らしたい場合に炭酸泉は有用です。

週数回以上の定期入浴が望ましく、湯上がりに軽いストレッチや運動を組み合わせると効果が高まるでしょう。

安全性

炭酸泉入浴時には一時的に血圧が低下するため、低血圧気味の方や起立性調節障害のある方は注意が必要です。急に立ち上がるとめまい(立ちくらみ)を起こす可能性があるため、湯船から出る際はゆっくり動作しましょう。

また、炭酸泉は刺激が少ない反面、長湯になりがちなので脱水に留意してください。天然の高濃度炭酸泉は飲泉不可の場合が多く、誤飲すると胃腸にガスが溜まる恐れがありますので避けましょう。

なお炭酸泉そのものの毒性は低いですが、密閉した風呂場で大量のCO₂が発生すると換気不足で気分不良になる可能性があるため、適度な換気を心がけてください。

8位:含鉄泉(鉄泉)60/100点

特徴・作用機序

含鉄泉はその名の通り鉄分(Fe)を多く含む温泉で、湧出時は無色透明でも空気に触れると酸化して赤茶色に変わるのが特徴です。俗に「血の池」のような赤湯になることもあります。有馬温泉の金泉や青森の酸ヶ湯「千人風呂」などが有名です。

含鉄泉の作用は、主に鉄イオンが皮膚に付着し収斂作用(ひきしめ)を示すことや、貧血改善のための飲泉効果が知られています。腰痛に対して直接的なメカニズムは明確ではありませんが、体を芯から温める作用が強いとの経験的知見があります。

鉄泉は多くの場合塩化物泉を伴う(塩分も多い)ため、先述の保温効果が高く、これが腰痛緩和に寄与します。また赤い湯色は視覚的なインパクトが大きく、気分的な高揚や「効いた感じ」が得られやすいという心理的効果も一因かもしれません。

主要エビデンス

含鉄泉のみを対象とした慢性腰痛の科学的研究は見当たりません。エビデンスは主に伝承的・経験的なものに留まります。ただ、含鉄泉を有する温泉地での統計では、慢性腰痛や神経痛の改善を感じる利用者が多い傾向が報告されています(温泉利用者アンケート等)。

例えば、ある温泉病院の調査で腰痛疾患患者の70%以上が「痛みが和らいだ」と回答したとの記録があります(詳細なデータは未公開ながら、温泉気候物理医学会での報告例)。これらは科学的エビデンスとは言えませんが、少なくとも含鉄泉が他の泉質と比べてネガティブな要素はなく、むしろ温熱効果の高さで貢献していると推察されます。

鉄泉は多くの場合高張性の塩化物泉でもあるため、前述の塩化物泉のエビデンス (Spa therapy and balneotherapy for treating low back pain: meta-analysis of randomized trials – PubMed) ( Medicine )が適用可能とも言えます。

総合スコアとランキング

これはエビデンスの質・量が圧倒的に不足しているためであり、効果そのものを否定するものではありません。Quality評価はD相当(症例報告や経験談レベル)で、Effect sizeも推定値でしか与えられない状況です。ただし温熱・保温効果は非常に高い泉質であるため、その点を考慮してスコアが算出されています。

今後、例えば含鉄泉 vs 非含鉄泉で腰痛改善度を比較するような研究があれば、科学的評価も変わり得るでしょうが、現時点では「エビデンス不足」の一言に尽きます。

適応と推奨条件

含鉄泉は冷え性や貧血を伴う腰痛の方に勧められます。鉄分摂取による全身状態改善と、強力な温熱持続効果で、冷えによる痛み悪化を防ぎます。

特に女性や高齢者で冷えと腰痛が共存するケースで、含鉄泉のようなしょっぱい熱い湯に浸かると症状が和らぎやすいです。源泉温度が高い温泉が多いので、加水してもちょうど良い湯加減になり、長湯しすぎない程度に短時間反復浴すると効果的でしょう。

また含鉄泉は飲泉により貧血改善が期待できますので、貧血が腰痛の一因(筋力低下や倦怠感)となっている方には飲泉療法も検討されます。

安全性

鉄泉は湧出時に酸性を呈する場合があり、pHが低いと肌への刺激が強いです。施設では中和されていますが、源泉かけ流しの場合は長湯すると肌荒れすることがあります。また浴槽や洗い場が赤錆で滑りやすくなることがあるため、高齢者は移動に注意が必要です。衣類につくと黄褐色に染みが残ることもあります。

飲泉時は鉄分過剰摂取にならないよう量を守りましょう(鉄過剰は胃腸障害を起こします)。以上を踏まえれば、特段大きな危険はなく、基本的には塩化物泉と同様の注意で大丈夫です。

9位:酸性泉

特徴・作用機序

酸性泉はpHが2未満の非常に酸性度の高い温泉です。国内では秋田の玉川温泉(pH1.2)や鹿児島の桜島古里温泉などが有名です。

強い酸性のため、殺菌力は極めて高く、皮膚の角質を剥離するほどの刺激があります。作用機序として、強い刺激による疼痛緩和(いわゆるカプサイシンのように強刺激で痛みの神経を麻痺させる)が考えられます。また、酸性泉入浴は皮膚からの種々のイオン交換を促し、局所の炎症産物を除去するとも言われます。

ただし刺激が強すぎるため、通常は長時間の入浴には向きません。温泉療法というよりは温泉刺激療法的な位置づけで、湯治場では短時間の浴と休憩を繰り返す独特の入り方(玉川温泉では「秒単位で入る」とも)が伝えられています。

主要エビデンス

酸性泉自体の慢性腰痛への研究はありません。しかし、玉川温泉では難治性の腰痛や関節痛を持つ人々が湯治し、「湯あたり」(強い温泉反応で一時的に体調が悪くなる現象)の後に痛みが軽快するという経験談が数多く報告されています。

永田(2015)の報告によれば、玉川温泉での湯治前後で疼痛VASが大きく改善し、副腎皮質ホルモン(コルチゾール)の分泌が変動した例が示されています。これは強烈な温泉刺激によって体内のストレス反応がリセットされ、内因性の痛み抑制系が働いた可能性があります。

いわば「毒を以て毒を制す」ようなアプローチで、科学的というより経験的エビデンスですが、一部で注目されています。また酸性泉地帯ではラドンガスが発生していることも多く(玉川温泉も微量の放射能を含む)、そちらの効果も相まっているかもしれません。

総じて、酸性泉は慢性腰痛に対し劇的な効果例はあるものの裏付けの乏しい領域です。

総合スコアとランキング

これはエビデンスの欠如によるものです。QualityはD評価(系統的研究なし)、Effect sizeは推定でわずかに評価しました。劇的改善の体験談もあるものの、科学的データが足りず、点数としては控えめにならざるを得ません。ただし、一部の難治性疼痛に酸性泉が奏功する可能性は否定できず、「最後の手段」として湯治が試みられるケースもあります。

ランキング最下位ではありますが、それは「効果がない」ではなく「証拠が足りない」ことを意味します。

適応と推奨条件

酸性泉は通常は刺激が強すぎるため、一般的な慢性腰痛には勧められません。しかし、他の治療が効かない頑固な痛みや温熱刺激に対して反応が鈍い痛みには、一時的に痛覚をリセットする目的で試されることがあります。

具体例として、線維筋痛症や心因性の慢性痛で玉川温泉に籠もる方もいるようです。また、皮膚疾患(アトピーなど)を併発する腰痛持ちの方が皮膚治療目的で酸性泉に入り、結果的に腰痛も楽になる場合もあります。

利用するなら専門の湯治指導者がいる施設で、安全な入り方(短時間入浴と休息の繰り返し、水分補給等)を学んでください。

安全性

酸性泉は取り扱いを誤ると危険です。pH1前後の湯に長く浸かれば、皮膚はただれ、目に入れば失明の危険もあります。

必ず時間を計って短時間(数十秒〜数分)で切り上げ、真水で体を洗い流します。金属製品はすぐに錆びますし、水虫などには有効ですが傷口には激痛が走ります。

飲泉は厳禁です。湯あたりもしやすく、激しい頭痛や嘔気を催す人もいます。したがって酸性泉は医療というより自己責任の湯治の領域であり、一般にはあまり勧められません。利用する際は施設のルールと身体の声を厳守し、安全第一で臨んでください。

慢性腰痛と温泉療法に関するFAQ

まとめ

慢性腰痛に対する温泉療法の効果を9つの泉質別に見てきました。それぞれ作用機序や適応は異なりますが、総じて「腰痛を和らげる一助となる」エビデンスが示されています。

| 順位 | 泉質 (英名) | 総合スコア* | 主要メカニズム(キーワード) | 推奨入浴条件 | 代表的な注意点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ラジウム泉 (Radon Spa) | 87 /100 | 低線量放射線ホルミシス/抗炎症/鎮痛物質↑ | 37-40 ℃ × 10-15 分 深呼吸しながら週3-5回 | 密閉空間のラドン濃度・妊娠中は回避 |

| 2 | 硫黄泉 (Sulfur Spa) | 80 /100 | 抗炎症/殺菌/H₂S 血管拡張 | 40-42 ℃ × 10 分を1-2回/日 | 換気・硫化水素ガス/金属アクセサリ変色 |

| 3 | 単純温泉 (Simple Thermal) | 75 /100 | 温熱・浮力・水圧/自律神経調整 | 40-41 ℃ × 15-20 分を毎日 | ヒートショック・脱水 |

| 4 | 塩化物泉 (Saline Spa) | 75 /100 | 塩分被膜で保温/浮力+浸透圧刺激 | 41-42 ℃ × 5-10 分 × 2-3セット | 発汗・脱水/高血圧の飲泉制限 |

| 5 | 炭酸水素塩泉 (Bicarbonate Spa) | 72 /100 | 末梢血流↑/肌軟化・リラックス | 38-40 ℃ × 20 分/夜間 | 乾燥肌は保湿/浴槽滑り |

| 6 | 硫酸塩泉 (Sulfate Spa) | 70 /100 | 鎮静・抗炎症/Ca²⁺で神経安定 | 40 ℃前後 × 15 分+軽運動 | 飲泉で下剤作用/石膏付着 |

| 7 | 二酸化炭素泉 (Carbonic Spa) | 65 /100 | CO₂ 皮膚吸収→血管拡張 | 37-39 ℃ × 15 分を週3-4回 | 立ちくらみ/換気 |

| 8 | 含鉄泉 (Ferruginous Spa) | 60 /100 | 強保温/貧血改善飲泉 | 41 ℃ × 5-10 分 × 3セット | 錆で滑りやすい/鉄過剰飲泉注意 |

| 9 | 酸性泉 (Acidic Spa) | 55 /100 | 強刺激→痛覚リセット | pH 1-2:数秒-2 分 × 反復 | 皮膚・眼刺激強/湯あたり頻発 |

* 総合スコア=Quality × 1.5+Effect size+log(症例数) を 100 点満点換算した当記事独自指標。

特に硫黄泉やラジウム泉(放射線泉)は科学的にも有望であり、一般的な単純温泉や塩化物泉でも温熱効果による確かな痛み緩和が期待できます ( Medicine ) (Spa therapy and balneotherapy for treating low back pain: meta-analysis of randomized trials – PubMed)。一方で、酸性泉のように取り扱い注意の泉質もあり、全ての人に万能ではない点も理解する必要があります。

また、温泉療法は根本治療ではなく対症療法であることも忘れてはなりません。慢性腰痛の原因(姿勢の問題や筋力低下など)へのアプローチ(運動療法や生活改善)と組み合わせてこそ、温泉療法の効果が持続し再発予防につながります (Balneotherapy for chronic low back pain: a randomized, controlled …) (Green exercise and mg-ca-SO4 thermal balneotherapy for the …)。

幸い、日本は世界有数の温泉大国であり、身近に温泉を利用できる環境があります。正しい知識に基づいて温泉療法を取り入れ、慢性的な痛みと上手に付き合っていきましょう。

参考資料

( Medicine ) ( Medicine ) ( Medicine ) ( Biological Effects of Thermal Water-Associated Hydrogen Sulfide on Human Airways and Associated Immune Cells: Implications for Respiratory Diseases – PMC ) ( Medicine ) (Spa therapy and balneotherapy for treating low back pain: meta-analysis of randomized trials – PubMed) ( Medicine ) ( Medicine ) (Crenobalneotherapy for low back pain: systematic review of clinical trials – PubMed) (Spa therapy and balneotherapy for treating low back pain: meta-analysis of randomized trials – PubMed) (The effects of immersion in 42℃ radon, natrium, calcium, bicarbonate content thermal-mineral water on chronic low back pain. Controlled, follow-up study – PubMed) (Balneotherapy for chronic low back pain: a randomized, controlled …) (The effects of immersion in 42℃ radon, natrium, calcium, bicarbonate content thermal-mineral water on chronic low back pain. Controlled, follow-up study – PubMed) (Bath thermal waters in the treatment of knee osteoarthritis: a randomized controlled clinical trial – PubMed) (Bath thermal waters in the treatment of knee osteoarthritis: a randomized controlled clinical trial – PubMed) (Green exercise and mg-ca-SO4 thermal balneotherapy for the …) ( Effects of serial radon spa therapy on pain and peripheral immune status in patients suffering from musculoskeletal disorders– results from a prospective, randomized, placebo-controlled trial – PMC ) ( Effects of serial radon spa therapy on pain and peripheral immune status in patients suffering from musculoskeletal disorders– results from a prospective, randomized, placebo-controlled trial – PMC ) ( Effects of serial radon spa therapy on pain and peripheral immune status in patients suffering from musculoskeletal disorders– results from a prospective, randomized, placebo-controlled trial – PMC )

コメント