二酸化炭素泉の基本知識

二酸化炭素泉(炭酸泉)とは?

二酸化炭素泉は、温泉水に多量の二酸化炭素(炭酸ガス)が溶け込んだ特殊な泉質の温泉です。一般的には「炭酸泉」とも呼ばれ、入浴すると体に無数の小さな気泡が付着するシュワシュワとした独特の感覚が特徴です。

このため、「ラムネ温泉」や「泡の湯」という愛称でも親しまれています。日本の温泉全体の約0.6%という非常に希少な泉質で、その貴重さと優れた効能から温泉愛好家に高く評価されています。

二酸化炭素泉の定義と水質基準

温泉法によれば、二酸化炭素泉は温泉水1kg中に遊離炭酸(二酸化炭素)を1,000mg以上含有するものと定義されています。

これは「療養泉」として認められる基準となっており、この基準に満たないものは療養泉としては認定されません。二酸化炭素泉は無色透明で無味無臭が基本ですが、わずかに酸味を感じる場合もあります。

泉質の区分では旧泉質名は「単純炭酸泉」でしたが、現在は「二酸化炭素泉」という名称が公式に使用されています。

二酸化炭素泉の別名(ラムネ温泉・泡の湯)

二酸化炭素泉は、その特徴的な泡立ちから「ラムネ温泉」や「泡の湯」と親しみやすい名前で呼ばれることが多いです。

お湯に入ると全身に炭酸の泡が付着し、まるでラムネを飲んだときのような爽快感を味わえることが名前の由来となっています。

大分県の長湯温泉にある「ラムネ温泉館」は、この特徴を名前に冠した有名な施設で、世界屈指の炭酸泉として知られています。

二酸化炭素泉と炭酸水素塩泉の違い

温泉で「炭酸」がつく泉質には、「二酸化炭素泉」と「炭酸水素塩泉」の2種類があり、これらは全く異なる特性を持っています。

二酸化炭素泉は遊離した炭酸ガスを多く含み、シュワシュワとした泡が特徴です。一方、炭酸水素塩泉は炭酸水素イオンを含む塩類泉で、「重曹泉」とも呼ばれ、アルカリ性で肌に優しく「美人の湯」と称されることが多いです。

二酸化炭素泉は高温になると炭酸ガスが気化して逃げてしまうため、泉温は比較的低めで30℃前後のぬるめの温泉が多いのが特徴です。

対照的に、炭酸水素塩泉は高温でも成分が安定しているため、一般的な温泉と同様の温度で楽しめます。効能も異なり、二酸化炭素泉は主に血行促進や循環器系の改善に効果があるのに対し、炭酸水素塩泉は肌の汚れを落とし、美肌効果に優れています。

二酸化炭素泉は日本全国でも限られた場所でしか湧出していない貴重な温泉資源であり、その特殊な効能と体験から、温泉療養や健康増進を目的とする方々に特に愛されています。

二酸化炭素泉の歴史と研究

日本と世界の炭酸泉の歴史

炭酸泉の歴史は古く、世界各地で古代から人々に親しまれてきました。ヨーロッパの中高山地帯には火山帯があり、多くの炭酸ガスを発生させています。古代ローマ人はこれらの炭酸泉を浴場として利用し始め、同時に飲料水としても活用していました。ヨーロッパでは特にドイツ、フランス、イタリアなどで炭酸泉が豊富に湧出し、古くから湯治場として栄えていました。

日本においても炭酸泉の利用の歴史は古く、江戸時代には既に炭酸泉の療養効果について知られていました。江戸時代の蘭学者たちの努力によって、温泉学はかなりの水準に達していたことが記録されています。

明治時代に入ると、日本はドイツ医学の影響を強く受けるようになり、温泉療法の研究も進展しました。有馬温泉や長湯温泉など、日本の主要な炭酸泉は古くから地域の人々に親しまれ、「湯治場」として多くの人が健康を求めて訪れていました。

ドイツでの医学的研究と「心臓の湯」としての認識

炭酸泉の医学的研究は特にドイツで進展しました。1859年にはドイツのバート・ナウハイム(Bad Nauheim)の炭酸泉が心臓病に効果があることが明らかにされ、以来、炭酸泉は「心臓療養泉」として広く知られるようになりました。ドイツでは150年以上前から「心臓の湯」として炭酸泉が利用され、科学的な研究と医療への応用が積極的に行われてきました。

ドイツの温泉療法(バルネオセラピー)の中で、炭酸泉療法は中心的な位置を占め、循環器系疾患の治療に特に効果があるとされました。

バート・ナウハイムでは「ナウハイム療法」として知られる炭酸泉を用いた独自の心臓リハビリテーション法が確立され、これは現代の医療にも影響を与えています。

炭酸ガスの皮膚からの吸収による血管拡張作用のメカニズムが解明され、心臓への負担を軽減しながら血流を改善するという炭酸泉の特性が科学的に証明されました。

日本における炭酸泉研究の発展

日本での炭酸泉の本格的な研究は明治時代以降に進展しました。明治政府は西洋医学、特にドイツ医学を導入し、温泉医学の研究も進めました。

大正から昭和初期にかけて、日本でも炭酸泉の医学的効果について研究が行われるようになり、血行促進作用や心臓疾患への効果が注目されるようになりました。

戦後、温泉医学が再び注目されるようになると、日本でも炭酸泉の研究が活発化しました。1980年代以降、人工炭酸泉の研究や開発も進み、医療機関での炭酸泉療法の導入が進みました。

現代では特に大分県の長湯温泉が「日本一の炭酸泉」として評価され、その医学的価値についても研究が進んでいます。

九州の大分県に湧出する炭酸泉については特に研究が深まり、長湯温泉の炭酸濃度はドイツの有名な炭酸泉と同等以上であることが確認されています。

日本温泉科学会などの学術団体による研究も活発に行われ、炭酸泉の生理学的効果や臨床応用についての知見が蓄積されています。

最近では美容効果や運動後のリカバリー効果なども科学的に研究され、炭酸泉の価値は医療分野だけでなく、美容・健康産業へも広がっています。

現在では、天然の炭酸泉の価値を科学的に検証するとともに、人工炭酸泉の開発や家庭での炭酸入浴剤の研究なども進んでおり、炭酸泉の健康効果をより多くの人が享受できるような取り組みが進んでいます。

日本の温泉文化と最新の医学研究が融合する形で、炭酸泉の研究は今後も発展していくことが期待されています。

二酸化炭素泉の特徴

シュワシュワ感が特徴の湯ざわり

二酸化炭素泉の最も特徴的な点は、入浴すると体中に炭酸の泡が付着する独特のシュワシュワとした感覚です。お湯に浸かると数分で全身が小さな炭酸ガスの気泡で覆われ、まるで炭酸飲料に入ったような爽快感を味わうことができます。

この泡は温泉水に溶け込んだ二酸化炭素が皮膚に接触することで発生し、「泡の湯」や「ラムネ温泉」という愛称の由来にもなっています。この独特の湯ざわりは、他の泉質では体感できない特別な感覚であり、二酸化炭素泉の魅力の一つです。

低温でも体が温まる理由

二酸化炭素泉は、一般的な温泉よりも低い温度(約30℃~38℃)でも十分に体が温まるという特徴があります。

これは二酸化炭素が皮膚から吸収されると、血管を拡張させて血液循環を促進するためです。通常の温泉では42℃前後の高温でないと体が温まりにくいですが、二酸化炭素泉では低温でも全身の血流が改善され、体の芯から温かくなります。

この特性により、高温の湯に耐えられない高齢者や体力の弱い方でも、快適に温熱効果を得られるというメリットがあります。

また、心臓への負担が少ないため、心臓疾患や高血圧の方にも比較的安全に温泉効果を享受できる点が医学的にも評価されています。

低温でありながら温まる効果があるため、長時間の入浴が可能で、炭酸ガスの効果をじっくりと体に取り込むことができます。

二酸化炭素泉の泉温と気泡の関係

二酸化炭素泉は、高温になると含まれる炭酸ガスが気化して逃げてしまうという特性があります。炭酸飲料を温めると「気が抜ける」のと同じ原理で、温度が高くなるほど二酸化炭素の溶解度が下がり、泉質としての特徴が失われてしまいます。そのため、天然の二酸化炭素泉の多くは源泉温度が低く、30℃台前後のぬるめの温泉が主流です。

専門的には、40℃程度の温泉では理論上CO₂の濃度は1,000mg/kgが限界値とされており、それ以上の数値が計測されていても浴槽水に留まることは難しいとされています。

この特性により、二酸化炭素泉は他の高温温泉と比べて「冷泉」や「ぬる湯」として提供されることが多く、時には加温して提供される場合もありますが、その場合は炭酸濃度が低下することがあります。

温泉水の色・香り・味の特徴

二酸化炭素泉の温泉水は、一般的に無色透明で、香りも基本的には無臭です。純粋な二酸化炭素泉は無味ですが、二酸化炭素の溶解によってわずかに酸味を感じる場合もあります。口に含むと、無糖のミネラル炭酸水に似た清涼感を味わうことができます。

ただし、実際の温泉地では、二酸化炭素以外にも様々なミネラル成分が溶け込んでいることが多く、含有する成分によって色や味が変わることがあります。

例えば、鉄分を多く含む二酸化炭素泉では赤褐色を呈することがあり、塩分を含む場合は塩味を感じることもあります。有馬温泉の「銀泉」は二酸化炭素泉として有名ですが、無色透明で、有馬の「金泉」とは全く異なる見た目と味わいを持っています。

二酸化炭素泉の水質は、溶解成分濃度によって大きく異なり、1,000ppm以下の単純二酸化炭素泉から、海水よりもはるかに高い60,000ppm以上の溶解成分を含む源泉まで多様です。

このように、二酸化炭素泉は基本的には無色透明・無臭ですが、含まれる他の成分によって様々な特徴を持つことができる、多様性のある泉質といえます。

二酸化炭素泉の健康効果と効能

血行促進作用と血圧低下効果

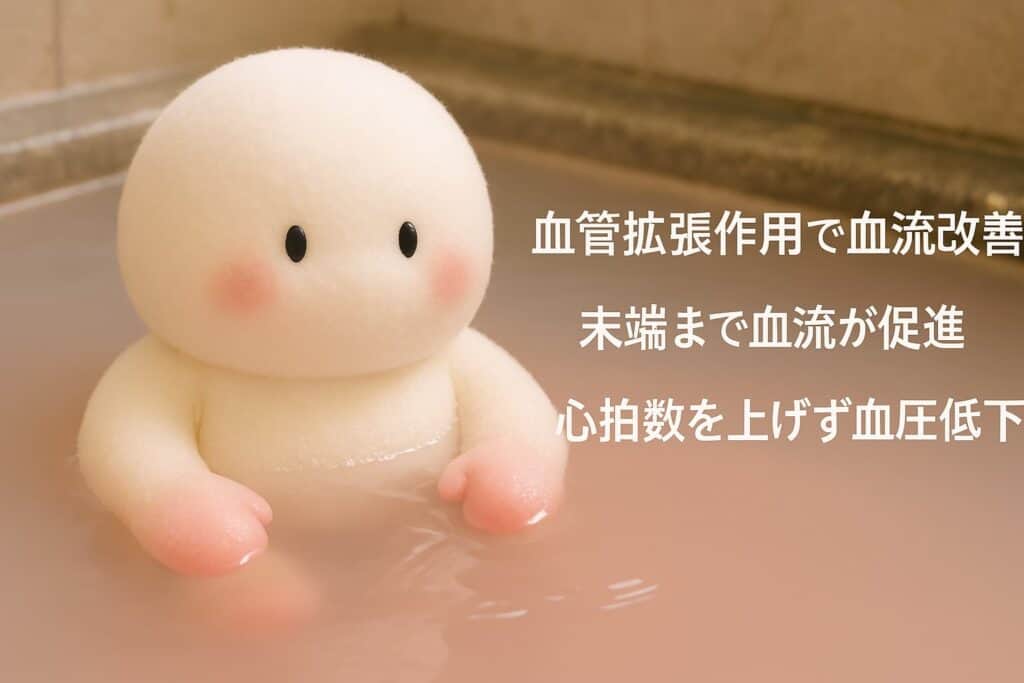

二酸化炭素泉の最も顕著な効果は、強力な血行促進作用です。入浴すると、お湯に溶け込んだ炭酸ガス(二酸化炭素)が皮膚から体内に吸収され、毛細血管を拡張させる働きがあります。

この作用により全身の血液循環が促進され、体の末端まで血流が行き届くようになります。炭酸泉に入ると手足が赤くなるのは、この血管拡張作用の視覚的な証拠です。

血管が拡張することで血液の流れる経路が広がるため、心拍数を上げなくても効率良く血液を循環させることができます。これにより血圧を下げる作用が生まれ、高血圧の改善に効果的とされています。そのため、二酸化炭素泉は古くからドイツなどで「心臓の湯」と呼ばれ、循環器系の療養に用いられてきました。

心臓・循環器系への効果

二酸化炭素泉の特筆すべき特徴は、心臓への負担を増やさずに全身の血行を促進できる点です。通常、体を温めるには心拍数を上げる必要がありますが、炭酸ガスの作用によって直接血管が拡張するため、心臓の働きを強めなくても血流が改善します。

このメカニズムにより、心臓病や動脈硬化などの循環器系疾患を持つ方にも比較的安全に温泉効果を得られる可能性があります。

また、血流改善によって酸素や栄養素の運搬効率が高まり、体内の老廃物排出も促進されるため、疲労回復や身体機能の維持向上にも役立つとされています。特に、ぬるめの温度(38℃前後)でじっくりと入浴することで、この効果を最大限に享受できると考えられています。

外傷・切り傷の治癒促進効果

二酸化炭素泉には切り傷やすり傷などの治癒を早める効果があることが知られています。これは血行促進作用によるもので、傷の周囲の血流が改善されることで、細胞の再生が促進され、治癒過程が速まると考えられています。

二酸化炭素が皮膚を通じて吸収されると、傷の周辺の毛細血管が拡張し、より多くの酸素や栄養素が傷口に届けられます。

これにより、新しい組織の形成が促進され、傷の治りが早まるのです。また、血流改善は免疫細胞の活動も活性化させ、炎症の沈静化にも寄与すると考えられています。

神経痛・リウマチ・筋肉痛への効果

二酸化炭素泉は神経痛、リウマチ、筋肉痛などの痛みを緩和する効果も持っています。これは、血流改善によって痛みの原因となる老廃物や発痛物質が除去されるとともに、神経の感受性が調整されることによると考えられています。

特に、慢性的な筋肉痛や関節痛に対しては、継続的な入浴によって徐々に症状が緩和される可能性があります。また、冷え性の改善にも効果的で、末梢循環が良くなることで手足の冷えが解消されやすくなります。運動後の筋肉疲労回復にも有効とされており、スポーツ後のリカバリーとしても二酸化炭素泉は活用されています。

代謝促進とデトックス効果

二酸化炭素泉による血行促進は、体の代謝機能も活性化させます。血流が改善されることで細胞への酸素や栄養の供給が増加し、同時に老廃物の排出も促進されます。これにより新陳代謝が高まり、体内の老廃物や毒素のデトックス効果も期待できます。

代謝が活発になると体温も適度に上昇し、汗をかきやすくなります。発汗によって皮膚からも不要な物質が排出され、体内環境の浄化に役立ちます。このデトックス効果は、現代人に多い疲労感や倦怠感の緩和にも寄与すると考えられています。ス

胃腸機能改善と便秘解消効果

二酸化炭素泉は飲用することで、胃腸の機能改善にも効果があるとされています。炭酸ガスは胃腸の粘膜を刺激し、消化液の分泌を促進するため、消化不良や食欲不振の改善に役立つ可能性があります。

また、腸の蠕動運動(ぜんどううんどう)を活発にする作用もあるため、慢性的な便秘の解消にも効果が期待できます。特に飲泉療法として適切な量を継続的に摂取することで、胃腸の機能が徐々に正常化されるとされています。さらに、利尿作用もあるため、尿路疾患や腎臓病などにも効果があるとされています。

ご注意: 本記事に記載の健康効果や効能に関する情報は、一般的な知識の提供を目的としており、医学的アドバイスを構成するものではありません。二酸化炭素泉の効果には個人差があり、全ての方に同様の効果があるとは限りません。特に持病をお持ちの方は、二酸化炭素泉の利用前に医師に相談することをお勧めします。また、自己判断での治療目的の利用は避け、適切な医療専門家の指導のもとでご活用ください。本情報は医療行為や診断に代わるものではなく、具体的な健康上の問題については必ず医療専門家にご相談ください。

二酸化炭素泉の美容効果

美肌効果のメカニズム

二酸化炭素泉は古くから「美肌の湯」として親しまれてきました。その美容効果の核心となるのは、炭酸ガスによる強力な血行促進作用です。

炭酸ガスが皮膚から吸収されると、表皮や真皮の血管が拡張し、通常の4~7倍もの血流量になるといわれています。これにより、酸素や栄養素を豊富に含んだ新鮮な血液が肌の隅々まで行き渡ります。

血行が良くなることで肌細胞が活性化し、肌の代謝(ターンオーバー)が正常化します。これにより、くすみの原因となる古い角質が適切に排出され、明るく透明感のある肌へと導かれます。

また、血流が改善されることで肌の温度も適度に上昇し、皮脂の分泌バランスも整いやすくなるため、乾燥肌や脂性肌の改善にも効果が期待できます。

肌のターンオーバー促進効果

健康な肌は約28日周期で新しい細胞に生まれ変わりますが、加齢やストレス、生活習慣の乱れによってこのサイクルが遅延することがあります。

二酸化炭素泉には、この肌のターンオーバーを健全に促進する効果があります。炭酸ガスの作用により細胞に酸素が十分に供給されることで、細胞の新陳代謝が活発になり、肌の再生力が高まります。

定期的に二酸化炭素泉に入浴することで、肌の生まれ変わりが促進され、ニキビ跡や色素沈着の改善、小じわの軽減などの効果が期待できます。

特に、同じ温泉でも高温の温泉と比較して、低温でゆっくり浸かる二酸化炭素泉は肌への負担が少なく、敏感肌の方でも利用しやすいというメリットがあります。

毛穴洗浄と老廃物排出効果

二酸化炭素泉に浸かると、体の表面に微細な炭酸の泡が付着します。この泡は毛穴の奥まで入り込み、汚れや余分な皮脂を浮き上がらせる効果があります。

いわば、自然のスクラブのような働きをするのです。さらに、血行促進により皮膚内部からも老廃物の排出が促進されるため、内側と外側の両方から肌をクレンジングする効果があります。

この毛穴洗浄効果は、ニキビや吹き出物の予防にも役立ちます。毛穴の詰まりが解消されることで、皮脂の過剰分泌も抑えられ、肌トラブルの少ない清潔な肌へと導きます。

また、体内の老廃物排出が促進されることで、むくみの解消にも効果があります。特に顔のむくみが軽減されることで、輪郭がシャープになり、フェイスラインの引き締め効果も期待できます。

保湿効果とお肌の引き締め作用

二酸化炭素泉には皮膚のバリア機能を高める効果もあります。炭酸ガスの作用により皮膚の水分保持能力が向上し、入浴後も潤いを長時間キープする効果が期待できます。

一般的な高温浴では皮脂や水分が奪われがちですが、比較的低温の二酸化炭素泉では肌の乾燥を防ぎながら美容効果を得られる点が大きな魅力です。

また、炭酸ガスには肌のコラーゲン生成を促進する作用があると言われています。コラーゲンは肌の弾力性を保つ重要なタンパク質で、その増加により肌にハリが生まれ、小じわの改善や引き締め効果が期待できます。化粧水同様のアストリンゼント効果(収斂効果)もあり、入浴後には肌がきゅっと引き締まった感覚が得られます。

二酸化炭素泉の美肌効果は、単発的な利用よりも継続的に入浴することでより顕著になります。一般的には週に2~3回、15~30分程度の入浴を継続することで、肌の明るさやキメの細かさ、弾力などに徐々に変化が現れるとされています。

また、入浴後のスキンケアも非常に重要で、肌が柔らかくなっている状態で適切な保湿ケアを行うことで、二酸化炭素泉の美容効果をさらに高めることができます。

ご注意: 本記事に記載の美容効果に関する情報は、一般的な知識の提供を目的としており、効果を保証するものではありません。二酸化炭素泉の美容効果には個人差があり、肌質や体質によって感じ方が異なる場合があります。特に敏感肌やアレルギー体質の方は、初めて利用する際は短時間から試すことをお勧めします。また、皮膚疾患がある場合は、二酸化炭素泉の利用前に皮膚科医に相談することをお勧めします。本情報は美容医療や専門的なスキンケアアドバイスに代わるものではなく、具体的な肌トラブルについては必ず専門家にご相談ください。

効果的な二酸化炭素泉の入浴法

理想的な入浴時間と温度

二酸化炭素泉の効果を最大限に引き出すためには、適切な入浴時間と温度が重要です。一般的な温泉が42℃前後の高温で短時間の入浴を推奨するのに対し、二酸化炭素泉は38℃前後のぬるめの温度で、15分~30分程度のゆったりとした入浴が効果的です。これは炭酸ガスが皮膚から吸収されるには一定の時間が必要なためです。

温度が高すぎると炭酸ガスが早く気化して逃げてしまうため、効果が低減します。また、高温では血管が急激に拡張して心臓への負担が増大するため、二酸化炭素泉本来の「心臓に優しい」という特性が失われてしまいます。

理想的には、37℃~39℃の「ぬる湯」で、体が徐々に温まるのを感じながらじっくりと浸かることで、炭酸ガスの吸収と血行促進効果を最大化できます。

お湯をかき回さない正しい入り方

二酸化炭素泉に入浴する際は、お湯をかき回さずに静かに入ることが大切です。湯を動かすことで炭酸ガスが早く逃げてしまい、効果が減少してしまうからです。理想的な入浴方法は、かけ湯をした後、ゆっくりと湯船に身体を沈め、じっと静かに浸かることです。

浴槽に入った後は、できるだけ体を動かさず、リラックスした状態で過ごしましょう。入浴中にお湯の中で体を洗ったり、ゴシゴシとこすったりするのも避けるべきです。

そのような動作により折角皮膚に付着した炭酸の気泡が剥がれ落ちてしまい、効果が低減してしまいます。静かに浸かることで、全身の皮膚から効率よく炭酸ガスを吸収し、血行促進効果を十分に得ることができます。

入浴前後の注意点と水分補給

二酸化炭素泉の入浴前には、十分な水分補給を行うことが重要です。炭酸泉は血行促進効果が高いため、通常の温泉以上に発汗が促進されます。そのため、脱水症状を防ぐためにも、入浴前に200~300mlの水を飲んでおくことをお勧めします。

入浴後も同様に水分補給を忘れずに行いましょう。ただし、入浴直後の冷たい飲み物は体に負担をかける可能性があるため、常温の水やぬるめのお茶などがおすすめです。

また、入浴後は皮膚から吸収された炭酸ガスの効果がしばらく続くため、すぐにシャワーで体を洗い流さず、タオルで軽く水分を拭き取るだけにとどめると効果的です。入浴後30分程度は安静にして、血行促進効果を持続させることで、二酸化炭素泉の効能をより実感することができます。

飲泉(炭酸泉を飲む)の方法と効果

二酸化炭素泉の中には飲用にも適したものがあり、「飲泉」として利用することで内側からも効果を得ることができます。飲泉が許可されている温泉では、一般的に1回100~200ml程度を1日2~3回に分けて飲むことが推奨されています。空腹時に飲むと胃腸への効果が高まるとされ、特に食前30分程度の飲用が効果的です。

飲泉の主な効果としては、胃腸の粘膜を刺激して消化液の分泌を促進することによる消化促進作用、腸の蠕動運動を活発にして便秘を改善する効果、また利尿作用による老廃物の排出促進などが挙げられます。

ただし、飲泉を行う際は必ず清潔なコップを使用し、温泉施設のスタッフや掲示された注意事項に従って適切な量を飲むようにしましょう。胃腸に持病がある方や服薬中の方は、飲泉前に医師に相談することが望ましいです。

また、自宅で炭酸入浴剤を使用する場合も、これらの基本原則は同様に適用できます。入浴剤の使用量を守り、お湯をかき回さずにゆっくりと入浴することで、本物の炭酸泉により近い効果を得ることができるでしょう。

二酸化炭素泉の利用時の注意点と禁忌

二酸化炭素泉の禁忌症

二酸化炭素泉は多くの健康効果がある一方で、いくつかの禁忌症も存在します。温泉療養全般に共通する禁忌症として、急性炎症性疾患や急性感染症(扁桃腺炎、肺炎、インフルエンザなど)の症状がある場合は入浴を避けるべきです。また、重度の心不全、急性心筋梗塞、重症の脳血流障害、先天性心不全などの重篤な循環器疾患がある場合も禁忌とされています。

特に二酸化炭素泉に特異的に禁止されているのは、重度の低体温症や急性の炎症性血管疾患です。これは二酸化炭素泉の強力な血管拡張作用が、これらの状態をさらに悪化させる可能性があるためです。また、重症の呼吸器疾患がある方も、入浴による二酸化炭素の吸収が呼吸負荷を増加させる恐れがあるため注意が必要です。

心臓疾患・高血圧の方の注意点

二酸化炭素泉は「心臓の湯」とも呼ばれ、循環器系に良い影響を与えるとされていますが、既に心臓疾患や高血圧を抱えている方は特に注意が必要です。比較的安全に利用できる可能性はありますが、医師の指導のもとで利用することが推奨されます。

軽度から中等度の高血圧や安定した心臓疾患の場合は、以下の点に注意することで二酸化炭素泉を利用できる場合があります:

- 38℃以下の低温での入浴を心がける

- 入浴時間は10~15分程度に短めに設定する

- 急激な温度変化を避ける(特に冬場は脱衣所と浴室の温度差に注意)

- 食後すぐや空腹時の入浴を避ける

- 入浴前後に十分な水分補給を行う

いずれにせよ、循環器系の持病がある方は、二酸化炭素泉の利用前に必ずかかりつけ医に相談し、自身の状態に適した入浴方法について指導を受けることが大切です。

入浴中に気をつけるべき症状

二酸化炭素泉に限らず、温泉入浴中は自分の体調の変化に注意を払うことが重要です。特に以下のような症状が現れた場合は、すぐに入浴を中止し、涼しい場所で休息を取るべきです:

- めまいやふらつき

- 吐き気や嘔吐感

- 胸痛や動悸

- 極度の疲労感

- 頭痛

- 呼吸困難

- 皮膚の異常な発赤や痒み

これらの症状は、温泉の成分による反応やのぼせ、熱中症の前兆である可能性があります。二酸化炭素泉は血行促進作用が強いため、思いがけず急激な体調変化が起こることもあります。特に初めて利用する場合は短時間から始め、徐々に体を慣らしていくことが安全です。また、アルコールを摂取した状態での入浴は特に危険なので避けるべきです。

子どもや高齢者の入浴の注意点

子どもや高齢者が二酸化炭素泉を利用する場合は、特に注意が必要です。子どもは体温調節機能が未熟で、高齢者は温度感覚や体温調節能力が低下していることが多いため、以下の点に留意しましょう。

子どもの場合

- 湯温は38℃以下のぬるめに設定する

- 入浴時間は短めにし、常に大人が付き添う

- 水分補給をこまめに行う

- 泡や炭酸の感覚に不安を感じる子もいるため、事前に説明し、様子を見ながら徐々に慣れさせる

高齢者の場合

- 42℃以上の高温浴は絶対に避ける

- 入浴前後の水分補給を徹底する

- 可能であれば複数人で入浴し、互いの様子を確認できるようにする

- 浴室と脱衣所の温度差を小さくし、ヒートショックを防止する

- 立ち上がる際はゆっくりと動作し、転倒に注意する

また、子どもも高齢者も、炭酸の気泡による独特の感覚に驚くことがあるため、事前に二酸化炭素泉の特徴について説明し、心の準備をさせておくことも大切です。

二酸化炭素泉は多くの健康効果をもたらす貴重な温泉資源ですが、その特性を理解し、自分の体調や持病に合わせて適切に利用することが重要です。

特に初めて利用する場合や体調に不安がある場合は、医療専門家に相談した上で、無理のない範囲で楽しむようにしましょう。

温泉施設のスタッフや掲示されている注意事項にも必ず目を通し、安全に二酸化炭素泉の恩恵を受けることを心がけてください。

おすすめの二酸化炭素泉スポット

日本一の炭酸泉「長湯温泉」(大分県)

大分県竹田市にある長湯温泉は、「日本一の炭酸泉」として広く知られています。ここの炭酸泉は世界的に見ても極めて高濃度で、ドイツの名高い炭酸泉リゾート地にも匹敵する品質を誇ります。長湯温泉エリアには複数の温泉施設がありますが、特に「ラムネ温泉館」は象徴的な存在です。その名の通り、まるでラムネのように泡が全身を包み込む体験ができ、医学的にも高い温浴効果が注目されています。

ラムネ温泉館では、二酸化炭素濃度の異なる2種類の源泉を楽しむことができます。特に32℃の源泉は正真正銘の二酸化炭素泉で、かけ流しで提供されており、炭酸濃度を最大限に体感できます。

周辺には川原にある混浴露天風呂「ガニ湯」など、自然の中で炭酸泉を満喫できるスポットも点在しています。医療関係者からも注目される長湯温泉は、本格的な炭酸泉療養を望む方にとって最高の選択肢です。

有馬温泉(兵庫県)の金泉と銀泉

日本最古の温泉地の一つである兵庫県の有馬温泉は、「金泉」と「銀泉」という全く異なる特徴を持つ2種類の源泉が湧出することで知られています。このうち「銀泉」が二酸化炭素泉に分類され、無色透明で炭酸ガスを豊富に含んでいます。

有馬温泉の銀泉は、「炭酸泉」「銀炭酸泉」とも呼ばれ、入浴するとシュワシュワとした炭酸の気泡が肌に付着する独特の感覚を味わえます。

血行促進効果が高く、神経痛やリウマチ、高血圧などに効能があるとされています。金泉の茶褐色の湯と対照的な透明度の高さも特徴で、「太閤の湯」などの公衆浴場や複数の旅館で銀泉を楽しむことができます。

古くから多くの文人墨客に愛された有馬温泉は、歴史的な街並みと温泉文化も楽しめる、関西圏で最も有名な炭酸泉スポットです。

湯屋温泉(岐阜県)の炭酸泉

岐阜県下呂市にある湯屋温泉は、下呂温泉の中心部にひっそりと佇む炭酸泉の隠れた名湯です。「炭酸泉の宿 泉岳館」は、純度の高い二酸化炭素泉を提供する温泉旅館として知られています。入浴すると無数の炭酸の泡が全身に付着し、じわじわと体が温まる感覚が特徴的です。

湯屋温泉の炭酸泉は「美人の湯」としても評判で、美肌効果を求める女性客にも人気があります。泉質は無色透明で、わずかに酸味を感じる典型的な二酸化炭素泉です。

静かな山間の環境で、ゆっくりと炭酸泉の効能を味わいたい方におすすめのスポットです。下呂温泉の賑わいとは一線を画した、落ち着いた雰囲気も魅力の一つです。

その他全国のおすすめ天然炭二酸化炭素泉

玉梨温泉(福島県)

福島県の山間に位置する玉梨温泉は、天然の二酸化炭素泉が楽しめる秘湯として知られています。特に「せせらぎ荘」の38.5℃の湯は長湯に最適で、わずか3分ほどで体中が小さな炭酸ガスの気泡で包まれる体験ができます。静かな環境で本格的な炭酸泉を満喫したい方におすすめです。

増富温泉(山梨県)

山梨県北杜市にある増富温泉は、「増富の湯」が有名で、金属イオンを含んだ茶褐色の炭酸泉が特徴です。体中の炭酸の気泡による刺激感と、ほんのり酸味を感じる味わいが印象的な温泉です。山梨県内では韮崎旭温泉も優れた炭酸泉として知られています。

長野県小海町の秘湯「稲子湯温泉」(長野県)

八ヶ岳の深い緑に囲まれた長野県小海町に佇む秘湯「稲子湯温泉」。その最大の魅力は、国内でも非常に珍しい「含二酸化炭素・硫黄-単純冷鉱泉」というユニークな泉質です。

湯口から注がれる約8℃の冷たい源泉は、シュワシュワと気泡が弾けるほど炭酸が豊富。その唯一無二の入浴体験は、本格的な温泉を求める方には特におすすめです。

歴史ある一軒宿の風情と、他では味わえない個性的な泉質を求め、多くの人々が訪れる名湯です。

湯原温泉(岡山県)

岡山県真庭市の湯原温泉は、「炭酸泉と療養泉の里」としてPRされており、特に「砂湯」と呼ばれる河原の露天風呂が有名です。自然の中で炭酸泉を楽しめる貴重なスポットで、地元の人々にも愛されています。

頓原天然炭酸温泉(島根県)

島根県飯南町にある頓原天然炭酸温泉は「ラムネ銀泉」の愛称で親しまれています。源泉は冷泉で二酸化炭素濃度が非常に高く、加温して提供される浴槽でも豊富な炭酸の泡を体感できます。中国地方で本格的な炭酸泉を楽しみたい方におすすめです。

長門湯本温泉(山口県)

山口県長門市の長門湯本温泉には「恩湯」という魅力的な共同浴場があり、炭酸泉を含む様々な泉質が楽しめます。最近リニューアルされた温泉街は、「星野リゾート」が手がけた「温泉街まるごと星野リゾート構想」によって生まれ変わり、新たな魅力を放っています。

塚野鉱泉(大分県)

大分県大分市の山々に囲まれた静かな場所にある「塚野鉱泉」では、古くから希少な飲泉が湧いています。「胃腸の薬」として有名なこの飲泉は、消化器官に優れた効能があるとされ、飲泉療法を試してみたい方におすすめです。

川の駅船小屋 恋ぼたる温泉館(福岡県)

福岡県筑後市にある「川の駅船小屋 恋ぼたる温泉館」は、黄金色の湯が湯船を覆う独特の炭酸泉が特徴です。九州で手軽に炭酸泉を体験したい方におすすめの日帰り温泉施設です。

全国には他にも多くの炭酸泉スポットが点在していますが、これらは特に炭酸濃度や設備、周辺環境など総合的に優れていると評価されているスポットです。二酸化炭素泉の感覚をぜひ一度体験してみてください。その独特のシュワシュワ感と、入浴後の爽快感・温熱感は、他の泉質では味わえない特別な体験となるでしょう。

自宅で楽しむ二酸化炭素泉

人工炭酸泉と天然炭酸泉の違い

自宅で炭酸泉を楽しむ前に、天然の二酸化炭素泉と人工炭酸泉の違いを理解しておくことが大切です。天然の二酸化炭素泉は、地球の地殻変動や火山活動によって生成された炭酸ガスが地下水に溶け込んだもので、多くの場合、炭酸ガス以外にもミネラル成分を豊富に含んでいます。その濃度や成分バランスは自然の恵みによるもので、人工的に完全に再現することは難しいとされています。

一方、人工炭酸泉は、入浴剤や専用の装置によって炭酸ガスを水に溶け込ませたものです。市販の炭酸入浴剤の多くは、重曹(炭酸水素ナトリウム)とクエン酸などの酸性成分を組み合わせることで、水中で化学反応を起こし二酸化炭素を発生させる仕組みになっています。専用の装置では、高濃度の炭酸ガスを直接水に溶け込ませる方式が一般的です。

天然炭酸泉の濃度は温泉法で1kg中に1,000mg以上と定義されていますが、市販の入浴剤では通常この濃度に達することは難しく、数百ppm程度であることが多いです。一方、専用の装置を用いた高濃度人工炭酸泉では、天然の炭酸泉と同等以上の1,000ppm以上の濃度を実現できるものもあります。

市販の炭酸入浴剤の選び方

自宅で手軽に炭酸泉を楽しむなら、市販の炭酸入浴剤が便利です。選ぶ際のポイントは以下の通りです。

- 炭酸ガス発生量: パッケージに記載されている炭酸ガス発生量をチェックしましょう。より高濃度のものほど天然の炭酸泉に近い効果が期待できます。「高濃度炭酸」「医薬部外品」などの表記があるものは比較的濃度が高い傾向にあります。

- 形状: 錠剤タイプ、粉末タイプ、液体タイプなど様々な形状があります。錠剤タイプは使用量の調整が簡単で持続性が高く、粉末タイプは溶けやすく即効性がある傾向があります。液体タイプは均一に混ざりやすい特徴があります。

- 添加物: 純粋に炭酸の効果を求めるなら、香料や着色料などの添加物が少ないシンプルな成分のものがおすすめです。特に敏感肌の方は、無香料・無着色のものを選ぶと安心です。

- 持続性: 一度の入浴で長時間炭酸効果を持続させたい場合は、徐放性(ゆっくりと炭酸ガスを放出する性質)のある製品がおすすめです。「重炭酸」と表記されている製品は比較的持続性が高いことが多いです。

おすすめの炭酸入浴剤としては、「ホットタブ」「バスクリン きき湯 ファインヒート」「バブ メディキュア」「BARTH 中性重炭酸入浴剤」などが挙げられます。これらは比較的高濃度の炭酸ガスを発生させ、天然炭酸泉に近い効果を得られると評価されています。

重曹とクエン酸で作る自家製炭酸入浴剤

市販の炭酸入浴剤よりもさらに経済的に炭酸泉を楽しみたい方には、重曹とクエン酸を使った自家製炭酸入浴剤がおすすめです。作り方は以下の通りです:

基本の配合比:

- 重曹(炭酸水素ナトリウム): 300g~500g

- クエン酸: 200g~300g

作り方:

- 38~40℃のお湯を浴槽に約150リットル貯めます。

- まず重曹を浴槽全体に満遍なく振り入れ、軽くかき混ぜます。

- 次にクエン酸を振り入れます。このとき、一気に入れると急激に反応が起こるため、少しずつ入れるのがコツです。

- 反応により二酸化炭素が発生し、泡立ち始めます。これが炭酸の気泡です。

- 反応が落ち着いたら、静かに入浴します。

注意点として、使用する重曹やクエン酸は食品グレードや化粧品グレードのものを選びましょう。掃除用などの工業用製品は不純物が含まれている可能性があるため避けてください。また、入浴後は浴槽や風呂釜に成分が残らないよう、しっかりとすすぎましょう。

おすすめの高濃度炭酸入浴剤

より本格的な炭酸泉体験を求める方には、高濃度炭酸入浴剤がおすすめです。通常の炭酸入浴剤と比べて炭酸ガス発生量が多く、天然の二酸化炭素泉により近い効果が期待できます。

- BARTH 中性重炭酸入浴剤: 医師と共同開発された高濃度重炭酸入浴剤で、炭酸濃度が高く持続性も優れています。無添加・無香料・無着色のシンプルな成分構成も魅力です。

- ホットタブ: 重炭酸を主成分とした医薬部外品の入浴剤で、ドイツの炭酸泉を参考に開発されました。持続性が高く、一錠で約30分間炭酸効果が続くとされています。

- アスリートタブ: 運動後のリカバリーを目的とした高濃度炭酸入浴剤で、筋肉疲労の回復を助ける効果が期待できます。アスリートや運動愛好家に人気です。

- 炭酸泉タブレット: 浴槽に1錠投入するだけで手軽に炭酸泉浴が楽しめるタブレットタイプの入浴剤です。重炭酸イオン発生タイプで、美容・健康効果を重視した製品です。

これらの高濃度炭酸入浴剤は一般的な炭酸入浴剤より価格は高めですが、より本格的な炭酸泉体験ができるとして愛用者が多いです。特に継続的な利用を考えている方は、コストパフォーマンスの良い商品を選ぶとよいでしょう。

自宅で炭酸泉を最大限に楽しむためのコツは、適切な入浴温度と時間を守ることです。38℃程度のやや低めの温度で、15~30分かけてゆっくりと入浴するのが理想的です。お湯をかき回さず静かに入浴し、入浴後もすぐにシャワーで洗い流さないようにすることで、炭酸の効果を長く感じることができます。

また、入浴剤だけでなく、市販の無糖炭酸水をお風呂に加える方法や、専用の炭酸ガス発生装置を設置する方法もあります。頻繁に炭酸浴を楽しみたい方は、長期的なコストも考慮して自分に合った方法を選ぶとよいでしょう。

二酸化炭素泉の最新研究と今後の展望

医療現場での炭酸泉の活用

近年、二酸化炭素泉の医療分野での応用研究が飛躍的に進展しています。特に注目されているのが、循環器疾患や末梢血管障害への治療応用です。ドイツでは長年「心臓の湯」として知られてきた炭酸泉ですが、日本においても医療機関を中心に人工炭酸泉療法が導入され、その効果が科学的に検証されています。

透析医療の現場では、人工炭酸泉療法が新たな治療選択肢として注目を集めています。透析患者は血流障害や末梢循環不全を伴うことが多く、炭酸泉の血管拡張作用がこれらの症状改善に寄与すると報告されています。

偕行会グループなどの透析医療機関では、人工炭酸泉を用いた足浴療法を実施し、冷え性や末梢血管障害の改善、足部潰瘍の予防などに効果を上げています。偕行会グループの透析医療

また、皮膚科領域でも炭酸泉の研究が進んでおり、アトピー性皮膚炎や乾癬などの皮膚疾患に対する補助療法としての有効性が検討されています。炭酸泉には抗炎症作用があり、皮膚のバリア機能を改善する効果も示唆されているため、今後さらなる臨床応用が期待されています。

炭酸美容の最新トレンド

美容分野における炭酸研究も急速に発展しています。従来の炭酸入浴剤や炭酸パックを超えて、より高濃度・高効率の炭酸美容法が次々と開発されています。中でも「炭酸ミスト」や「炭酸ジェル」などの新しい形態の炭酸美容製品が注目を集めています。

炭酸ヘッドスパも美容サロンで人気のメニューとなっています。炭酸の血行促進効果により頭皮の血流が改善され、髪の毛の成長促進や頭皮環境の改善につながるという研究結果も報告されています。実際に、高濃度炭酸水を用いたヘアケアによって、抜け毛の減少や髪質の向上が見られたという臨床データも蓄積されつつあります。リセッタ名古屋

また、最新の研究では炭酸が肌のコラーゲン生成を促進するメカニズムも解明されつつあります。炭酸ガスが真皮層まで浸透することで、線維芽細胞を活性化させ、コラーゲンやエラスチンの産生を促すという作用が確認されており、これを応用した抗加齢(アンチエイジング)化粧品の開発も活発に行われています。i-voce

これからの炭酸泉研究の可能性

二酸化炭素泉研究の今後の展望として、特に注目されているのがスポーツ医学との融合です。アスリートのパフォーマンス向上や疲労回復における炭酸泉の効果について、科学的な検証が進んでいます。炭酸泉入浴が乳酸の除去を促進し、筋肉の回復を早めるという研究結果も報告されており、プロスポーツチームやトレーニング施設での導入も増えています。

また、炭酸泉のメンタルヘルスへの効果も注目されています。炭酸泉入浴がストレスホルモンの分泌を抑制し、リラックス効果をもたらすという研究結果があり、精神疾患の補助療法としての可能性も検討されています。特に、自律神経系のバランスを整える効果が注目され、不眠症や不安障害などへの応用研究が進められています。

環境面でも、炭酸泉研究に新たな展開が見られます。天然炭酸泉の保全と持続可能な利用方法の研究や、CO₂排出削減技術と連携した人工炭酸泉システムの開発など、環境負荷を低減しながら炭酸泉の恩恵を享受する研究が進んでいます。特に、産業活動で排出されるCO₂を回収して人工炭酸泉に活用するという循環型システムの実証実験も始まっており、環境保全と健康増進を両立させる新しいアプローチとして期待されています。

さらに、一般家庭での炭酸泉活用を促進するための研究も進んでいます。より効率的で持続性の高い炭酸入浴剤の開発や、家庭用高濃度炭酸泉生成装置の小型化・低価格化が進められています。IoT技術を活用した炭酸濃度モニタリングシステムなど、最新テクノロジーと炭酸泉を融合させた次世代の入浴システムの開発も始まっています。fromCO2

医療分野では、特定疾患に対する炭酸泉療法のエビデンス構築が進んでいます。特に糖尿病性末梢神経障害や閉塞性動脈硬化症などの血管疾患に対する効果について、大規模な臨床研究が実施されています。また、二酸化炭素経皮吸収のメカニズムに関する基礎研究も進展しており、より効果的な炭酸泉療法の開発につながることが期待されています。

これらの最新研究は、古来より「奇跡の湯」として知られてきた二酸化炭素泉の効果を科学的に解明し、現代医療や美容、健康増進に応用していく重要な基盤となっています。二酸化炭素泉は今後も、伝統的な温泉療法と最新科学の融合によって、その可能性をさらに広げていくことでしょう。

よくある質問(FAQ)

まとめ

二酸化炭素泉は、温泉水1kg中に1,000mg以上の遊離炭酸(二酸化炭素)を含む特殊な泉質として、日本の温泉全体の約0.6%という希少な存在です。「ラムネ温泉」「泡の湯」とも呼ばれるその独特のシュワシュワとした体験は、他の温泉では味わえない魅力を持っています。

歴史的には古代ローマ時代から人々に親しまれ、特にドイツでは150年以上前から「心臓の湯」として医療にも活用されてきました。日本でも明治時代以降、その医学的効果についての研究が進み、現在では科学的根拠に基づいた様々な効能が認められています。

二酸化炭素泉の最大の特徴は、炭酸ガスが皮膚から吸収されることによる強力な血行促進作用です。この作用により、血管が拡張し、全身の血流が改善されます。そのため低温(38℃前後)でも十分に体が温まり、心臓への負担を増やさずに温熱効果を得られるという優れた特性を持っています。

健康面では、血圧低下効果や循環器系の改善、外傷の治癒促進、神経痛やリウマチの緩和、代謝促進、胃腸機能の改善など、多岐にわたる効能が期待できます。美容面でも、肌のターンオーバー促進、毛穴洗浄、保湿効果、肌引き締め作用などが注目されています。

効果的に二酸化炭素泉を利用するには、38℃前後のぬるめの温度で15〜30分程度じっくり浸かり、お湯をかき回さずに静かに入浴することが重要です。また、入浴前後の水分補給も忘れてはなりません。飲泉が可能な場所では、内側からも炭酸泉の効果を享受できます。

ただし、急性炎症性疾患や急性感染症、重度の心不全などがある場合は利用を控えるべきです。また、心臓疾患や高血圧の方、子どもや高齢者は特に注意が必要です。自分の体調や持病に合わせて、適切に利用することが大切です。

日本全国には素晴らしい二酸化炭素泉スポットが点在しています。大分県の長湯温泉は「日本一の炭酸泉」として知られ、兵庫県の有馬温泉、岐阜県の湯屋温泉なども人気があります。その他、福島県の玉梨温泉や山梨県の増富温泉など、全国各地に個性豊かな炭酸泉が存在しています。

自宅でも炭酸入浴剤や重曹とクエン酸を使った自家製の方法で、炭酸泉の効果を手軽に体験できます。市販の高濃度炭酸入浴剤を選ぶなど、工夫次第で本格的な炭酸泉体験が可能です。

最新の研究では、医療分野での炭酸泉の活用や美容分野での新しい応用、スポーツ医学との融合など、さらなる可能性が広がっています。科学的検証が進むにつれ、古来より親しまれてきた二酸化炭素泉の価値は今後も高まっていくでしょう。

二酸化炭素泉は、古くからの知恵と現代科学が融合した、心身の健康に寄与する貴重な自然の恵みです。その特性を理解し、正しく利用することで、日常生活に新たな健康習慣として取り入れることができます。温泉旅行の際には是非二酸化炭素泉を体験し、その独特の感覚と効果を実感してみてください。また、自宅での炭酸浴も取り入れることで、日々の生活に温泉の恵みをもたらすことができるでしょう。心身のリフレッシュと健康増進のために、二酸化炭素泉の素晴らしさを多くの方に体験していただきたいと思います。

コメント

コメント一覧 (2件)

五味温泉(長野県)との記載がありますが、五味温泉は北海道ではないですか? 長野県に五味温泉はないと思いますが、AIか何かでまとめた文章ですか?

この度はご指摘いただき、本当にありがとうございました。大変助かりました。

記事内で「五味温泉(長野県)」と誤った記載をしており、正しくは「稲子湯温泉(長野県小海町)」です。誤った情報を載せてしまい、申し訳ありませんでした。

当サイトでは効率化のためにAIを活用して記事を作成しております。今回、私のファクトチェックが至らず誤りを掲載してしまったことを深く反省しております。

今後はより丁寧に確認を重ねてまいります。もしまたお気づきの点がありましたら、遠慮なくご指摘いただけますと大変ありがたいです。真摯に対応し、改善を続けていきたいと考えております。